Articoli

In Somalia “morte al chilometro”.

L’Osservatore Romano Settimanale (19 ottobre 2017)

Furono parole molto dure quelle pronunciate nel 2015 da un sopravvissuto all’attentato di Garissa, in Kenya, nel quale i jihadisti sterminarono 147 studenti cristiani: «Questa strage non avrà nessuna ripercussione — previde il superstite — perché non è stato ucciso nessun bianco». È questa l’impressione di tanti, convinti che centinaia di morti africani valgano meno di uno o pochi occidentali. E i media non fanno altro che confermare le differenze tra nord e sud.

L’indignazione dell’opinione pubblica internazionale dopo gli attentati terroristici è selettiva. Come si spiegherebbe altrimenti il quasi totale silenzio mediatico dopo la strage di Mogadiscio del 14 ottobre? Possiamo solo immaginare quali prime pagine avremmo letto e quante ore di diretta televisiva sarebbero state trasmesse se quei 300 morti anziché somali fossero stati europei o americani. Molti media — è vero — hanno dato la notizia. Ma pochissimi l’hanno considerata degna della prima pagina, anche se si è trattato dell’attentato più grave della pur tormentata storia somala: 300 morti, altrettanti feriti, 100 dispersi.

Lavoro nel mondo dell’informazione. Capisco, quindi, la logica basata sulla distanza: più un avvenimento è lontano geograficamente, meno interesse crea nell’opinione pubblica. Tra noi giornalisti, con cinismo, questo fenomeno viene chiamato «morte al chilometro»: si stabilisce cioè una sorta di relazione tra l’entità del disastro e la distanza che separa da dove si è verificato.

Nel villaggio globale questo non è più accettabile. Se si informa onestamente non ci si può limitare a rafforzare, di fatto, gli stereotipi più vieti; bisognerebbe invece non contribuire a consolidare quel grumo di pregiudizi che amplificano le ingiuste differenze tra gli esseri umani e le idee razziste secondo le quali si dovrebbero accettare come dato di natura le gerarchie tra persone.

La logica mediatica che prende in considerazione solo la prossimità non può più essere il metodo di selezione delle notizie adottato dalle grandi testate. Questo atteggiamento sta diventando un problema molto serio per chi vuole ragionare sul mondo in termini più fraterni. Urge una visione più globale e meno angusta: una visione che guardi la terra davvero come uno spazio condiviso tra tutti gli appartenenti all’umanità.

Uno spazio chiuso e autoreferenziale: ecco cosa sta diventando il mondo dell’informazione. Il pericolo che stiamo correndo non è solo deontologico. È soprattutto quello di orientare l’opinione pubblica sollecitandone gli istinti e non la ragione. Così si finisce per privilegiare la percezione della realtà sui fatti, l’emozione fuggevole sul principio di verità.

Continuare a proporre una lettura del mondo come se ruotasse soltanto intorno a noi occidentali: è questo che ci sta facendo perdere le tante, infinite sfumature della realtà. Il risultato è testimoniato dalla nostra superficialità, per non dire da quel senso di superiorità che siamo usi mostrare quando trattiamo con il “resto del mondo”.

Tornando alla Somalia, i terroristi di al-Shabab hanno capito e sanno come sfruttare questa logica mediatica. Basta non toccare obiettivi strategici occidentali e tutto andrà bene, non ci saranno ingerenze internazionali. Meno mediatizzato di altri gruppi jihadisti, questo movimento — affiliato ad al-Qaeda — sta diventando il gruppo terroristico più mortale dell’intera Africa. Nel solo 2016 ha ucciso 4200 persone contro le 3500 vittime di Boko Haram. Intanto i politici occidentali, come quelli africani, restano inerti. E al di là dell’indignazione e delle condanne non vengono proposte alternative reali per fermare il cancro della violenza terroristica. Segreterie e cancellerie vogliono valutare e pesare bene la risonanza mediatica di quello che succede in Somalia prima di decidere qualcosa. Per il momento, nessun segnale: l’elettroencefalogramma è piatto.

Articoli

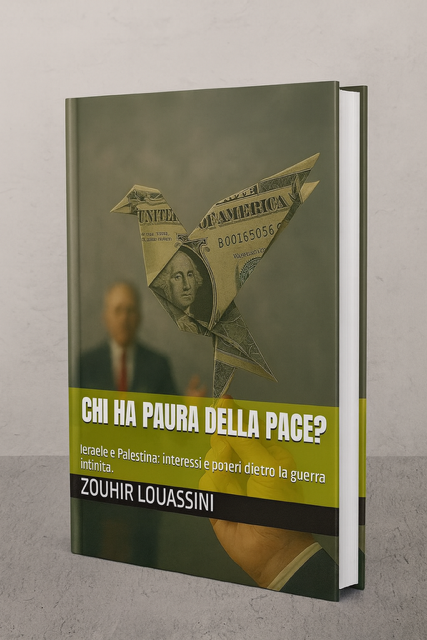

Chi ha paura della pace?

La parola pace in Medio Oriente è stata talmente usata, manipolata e svuotata che oggi sembra quasi impronunciabile. Nonostante decenni di negoziati falliti, guerre senza tregua e cicli infiniti di violenza, resta l’unica via possibile. Ma chi la ostacola? Chi ha davvero paura della pace?

È questa la domanda al centro del nuovo libro di Zouhir Louassini, giornalista e scrittore, che scava nei nodi più dolorosi del conflitto israelo-palestinese. Il volume non indulge in retorica: parte da fatti concreti, come il massacro del 7 ottobre 2023, quando Hamas ha colpito brutalmente civili innocenti, tra i quali anche israeliani impegnati nel dialogo con i palestinesi. Un atto di violenza che ha avuto un unico obiettivo: distruggere ogni possibilità di convivenza.

Ma l’autore non si ferma a denunciare la barbarie di Hamas. Con la stessa lucidità mette in luce le responsabilità del governo Netanyahu e della destra israeliana, che da anni alimentano un clima di paura, colonizzazione e vendetta. Una leadership che ha usato la retorica della sicurezza per rafforzarsi politicamente, mentre la prospettiva di una pace reale si allontanava sempre di più.

Louassini mette in parallelo queste dinamiche con l’uso distorto delle parole: leader che parlano di “pace” mentre alimentano la guerra, promesse che si trasformano in imposizioni, un linguaggio politico che ricorda le distopie di Orwell, dove i significati vengono rovesciati.

Chi ha paura della pace? è un testo giornalistico ma anche una riflessione universale: mostra come la pace faccia paura a chi vive di conflitto, a chi trae forza e consenso dall’odio. E invita i lettori a chiedersi se la guerra sia davvero inevitabile, o se esista ancora spazio per immaginare scenari pragmatici di convivenza.

Non offre illusioni, ma pone la domanda più scomoda e necessaria: la pace è davvero un’utopia, o è la nostra unica possibilità di futuro?

Articoli

Partita a scacchi su un ring di pugilato: tra Israele e Iran il nuovo round di una spirale infinita

Gaza, Hezbollah, Siria, Iran: ogni fronte è inserito in una logica coerente, volta a smantellare le reti di minaccia alla sicurezza israeliana

Nel ring infuocato del Medio Oriente, il conflitto tra Israele e Iran somiglia sempre più a un ibrido tra una partita di scacchi e un incontro di pugilato. Israele gioca con freddezza strategica: colpisce con precisione chirurgica obiettivi militari, basi e infrastrutture sensibili. Ogni mossa è calcolata, ogni attacco ha un valore operativo ma anche simbolico.

L’Iran, invece, sembra un pugile stordito. Reagisce con colpi confusi, spesso imprecisi, più guidato dall’impulso che da un piano. I droni lanciati in massa, i razzi sparati senza un bersaglio definito, le minacce ripetute ma inefficaci: tutto parla di frustrazione più che di forza.

Ma il vero squilibrio non è solo militare. È soprattutto geopolitico. Teheran si ritrova sempre più isolata. I suoi alleati storici sono in difficoltà: Hezbollah è logorato in Libano da attacchi continui e da una crisi economica devastante; gli Houthi in Yemen sono sotto tiro diretto degli Stati Uniti; Hamas, dopo l’attacco del 7 ottobre 2023, è intrappolato nella guerra brutale di Gaza. La “mezzaluna sciita”, un tempo simbolo dell’influenza regionale iraniana, si è incrinata sotto il peso della risposta israeliana e dell’isolamento diplomatico.

Anche sul piano internazionale, l’Iran non trova più appoggi solidi. La Russia, pur legata da interessi militari e strategici, è assorbita dalla guerra in Ucraina e non ha alcuna intenzione di aprire un nuovo fronte. La Cina mantiene una distanza prudente: intrattiene rapporti economici con Teheran, ma non intende compromettere la sua immagine globale per una potenza sempre più ingombrante. Mosca e Pechino giocano su più tavoli, ma oggi scelgono la cautela. Nessuno è disposto a esporsi per un Iran sempre più isolato.

Israele, al contrario, agisce con la consapevolezza di avere il vento a favore. Gli Stati Uniti garantiscono copertura diplomatica, supporto tecnologico e una forte capacità di deterrenza. Le potenze occidentali, con sfumature diverse, condividono la percezione dell’Iran come minaccia alla stabilità regionale. Anche molti paesi arabi, pur evitando dichiarazioni ufficiali, vedono con favore il contenimento dell’espansionismo iraniano. Non si può parlare di legittimità internazionale – l’ONU non ha mai approvato formalmente le azioni israeliane – ma è chiaro che Tel Aviv opera dentro un contesto di ampio consenso politico, seppur non dichiarato.

Soprattutto, Israele agisce secondo una visione. La risposta all’attacco del 7 ottobre non è stata solo militare: è parte di una strategia a lungo termine per ridisegnare gli equilibri regionali. Gaza, Hezbollah, Siria, Iran: ogni fronte è inserito in una logica coerente, volta a smantellare le reti di minaccia alla sicurezza israeliana. È una dottrina fondata su azione preventiva, superiorità tecnologica e iniziativa diplomatica.

Ma tutto questo solleva una domanda cruciale: quanto può durare questa spirale? Fino a quando la sicurezza israeliana potrà basarsi su guerre preventive, attacchi anticipati, operazioni giustificate da minacce reali o anche solo percepite? Perché anche la semplice sensazione di una minaccia, per Israele, si traduce quasi sempre in un’azione militare. È una strategia che ha prodotto risultati tattici, ma ha anche cronicizzato il conflitto. Ogni guerra genera la successiva.

Dal 1948, anno della nascita dello Stato di Israele, il Medio Oriente non ha mai conosciuto una pace duratura. Solo tregue provvisorie, pause tra una crisi e l’altra. Il paradosso è tutto qui: per difendersi, Israele è costretto ad attaccare. Ma ogni attacco riaccende il fuoco, rafforza il nemico, alimenta nuove tensioni.

Forse è il momento di affiancare alla forza una visione politica diversa. Perché la sicurezza, quella vera, nasce anche da una giustizia riconoscibile. E giustizia, in questa regione, significa accettare finalmente la creazione di uno Stato palestinese indipendente, con interlocutori legittimi e affidabili — non certo Hamas. Un processo difficile, certo, ma che potrebbe finalmente dare senso a un equilibrio fondato non solo sulla deterrenza, ma anche sulla legittimità e sul rispetto reciproco.

Finché la pace resterà un’idea astratta e non un progetto concreto, ovvero un “compromesso” ragionevole fra tutti gli Stati della regione, il Medio Oriente continuerà a giocare a scacchi con i pugni. E ogni vittoria, per quanto brillante, sarà solo il preludio a un nuovo round.

Pubblicato il 15/6/2025 su Rainews

Articoli

Tangeri, 1890. Intrigo, potere e resistenza: La strategia del pesce nano, il primo romanzo di Zouhir Louassini

Una storia avvincente ispirata a fatti reali che riporta alla luce una pagina dimenticata della storia marocchina, tra spionaggio, tensioni internazionali e dignità ferita.

È disponibile su Amazon La strategia del pesce nano, il primo romanzo dello scrittore e giornalista marocchino Zouhir Louassini. Ambientato nella Tangeri del 1890, il libro trascina il lettore in un’indagine che va oltre il mistero iniziale – l’assassinio di un cittadino italiano – per esplorare gli intricati rapporti di forza tra il Marocco e le grandi potenze coloniali.

È disponibile su Amazon La strategia del pesce nano, il primo romanzo dello scrittore e giornalista marocchino Zouhir Louassini. Ambientato nella Tangeri del 1890, il libro trascina il lettore in un’indagine che va oltre il mistero iniziale – l’assassinio di un cittadino italiano – per esplorare gli intricati rapporti di forza tra il Marocco e le grandi potenze coloniali.

Tangeri, all’epoca, era una città di frontiera e d’intrigo, abitata da consoli stranieri, spie, mercanti e diplomatici che operavano sotto la protezione di un sistema consolare arrogante e impunito. Louassini costruisce, con eleganza narrativa e rigore storico, un giallo politico che illumina i meccanismi opachi dell’epoca, le tensioni diplomatiche e le strategie sottili adottate da chi – pur privo di potere militare – cercava di sopravvivere e difendere la propria sovranità.

Il titolo del romanzo, La strategia del pesce nano, diventa emblema di questa resistenza silenziosa: quella di chi, pur piccolo e fragile, riesce a muoversi con astuzia nel mare agitato degli imperi coloniali.

Con uno stile limpido e cinematografico, il romanzo restituisce una Tangeri affascinante e contraddittoria, sospesa tra tradizione e modernità, tra dominio straniero e orgoglio marocchino. Louassini non si limita a raccontare un fatto di cronaca: invita il lettore a riflettere sul presente, sulle relazioni di forza internazionali, e sulla sottile linea tra giustizia e impunità.